La rubrica Antologia propone un’esplorazione letteraria della Svizzera sia di alcuni suoi autori – per conoscere almeno una parte della produzione letteraria elvetica – che di testi che parlano della Confederazione. Lo scopo di queste brevi incursioni è di proporre un esempio di come la Svizzera è stata conosciuta e considerata e di come i suoi letterati si sono confrontati con il resto del mondo o l’hanno rappresentata. In queste pagine percorriamo alcuni momenti del libro di “Voyage pittoresque en Suisse et en Italie” di Jacques Cambry, pubblicato a Parigi nel 1801, anno IX del calendario repubblicano.

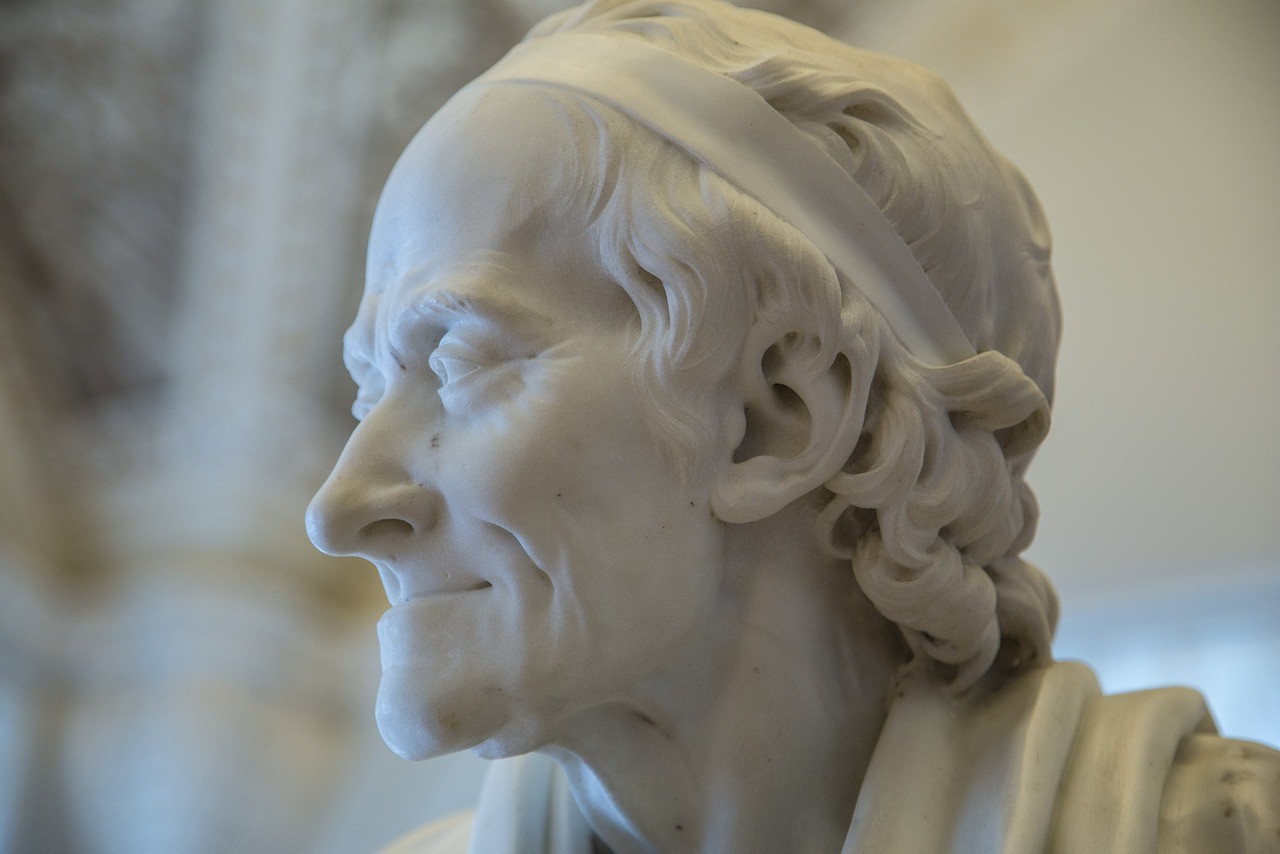

Cambry, nato il 2 ottobre 1749 a Lorient, (Francia) e morto il 30 dicembre 1807 a Parigi, è stato scrittore, storico e archeologo dilettante, appassionato della cultura gallica fu il fondatore dell’Accademia celtica. Impregnato di una cultura classica che spaziava dalle scienze, alle lettere e all’arte fu un attento conoscitore della pittura europea e osservatore scrupoloso e curioso della società con interessi che spaziavano dal commercio all’agricoltura e all’industria, dalla storia a ogni aspetto della cultura. Alla fine del ‘700 intraprese un viaggio in Svizzera e in Italia e, nelle prossime pagine, lo accompagneremo per un tratto della sua avventura visitando con lui la città di Ginevra e i suoi dintorni.

Voyage pittoresque en Suisse et en Italie

24 luglio 1788

È impossibile per un amico delle Muse e della filosofia non recarsi a Ferney per rendere il tipo di omaggio che si deve a questa dimora del più geniale dei poeti e del più zelante propagatore della ragione, Ferney, situata nella regione del Gex, domina su una collina il cui pendio è quasi insensibile; conduce al lago di Ginevra, che si trova a pochi colpi di fucile dal castello. La sua facciata principale è rivolta a est; per arrivarci, si passa lungo tre viali alberati piuttosto belli; prima di raggiungerlo, un tempio in cima a una collina circondata da pioppi, vi trattiene un momento; l’iscrizione sopra di esso recita:

Deo Erexit

Voltaire

M.DCC.LXI

Questo edificio ci ricorda la pietà del suo autore. Dopo alcune riflessioni più o meno allegre o tristi arriviamo al castello. Non c’è niente di più semplice di questo edificio: posa su una piattaforma bassa, quattro colonne superiori di ordine dorico, su quattro colonne di base di ordine toscano, sostengono un frontone sul quale sono scolpiti degli stemmi; quattro finestre al piano terra, altre quattro al primo piano, alcuni occhi di bue sul tetto illuminano gli appartamenti: tra le colonne c’è una grande croce e la porta principale; il corpo del fabbricato è fiancheggiato da due piccoli padiglioni che non arrivano fino all’altezza del tetto. Entriamo in una piccolissima anticamera, dove la modestia di Voltaire permetterà al signor Duplessis, nel 1775, di collocarvi il dipinto che sto per descrivervi.

Una Gloria pettinata alla francese presenta Voltaire al dio della poesia, che scende educatamente dal suo carro per riceverlo e per dargli una corona; a sinistra del quadro ci sono i Calas, a destra Fréron, Sabathier, Patouillet, l’abate di Fontaines schiacciato, calpestato, flagellato dalle Furie; in fondo al tempio della memoria, decorato con tre file di colonne, tra cui si trovano i busti di Euripide, di Corneille, di Racine e di Sofocle, vediamo quello di Voltaire, incoronato dagli Amori, e Pegaso in lontananza.

Se il pudore non ci avesse fatto rifiutare questo quadro, il gusto avrebbe dovuto allontanarlo: è senza espressione, senza disegno, senza colore; la sua architettura è detestabile, il tempio non è a piombo, ma lusingava l’amor proprio dell’uomo più vano che abbia prodotto la letteratura: egli è stato ammesso.

Entriamo in un piccolo soggiorno; vediamo lì due dipinti d’Albane, la toilette di Venere; le ninfe di Diana mentre spezzano le frecce, strappando la faretra, tagliando il ali dell’Amore. Notiamo ancora un Paolo Veronese: è una Venere un po’ fiamminga, ma di grande realismo, di un bel colore; tiene due colombe sulle ginocchia. Una stufa a forma di tomba sostiene il busto di Voltaire; degli Amorini sostengono un cartiglio su cui è scritto: AMICITIA EREXIT. 1777.

E più in basso: Il suo spirito è ovunque e il suo cuore è qui

L’amicizia generosa non ha presieduto a questa opera; essa è di una meschineria vergognosa e con il gusto di un Selvaggio.

Mi sono messo a considerare i ritratti riuniti in questa stanza. Si potrebbe fare una storia della mente e del cuore di Voltaire, vedendo le persone di cui si circondava, così come si conosce la mente di un uomo dai circoli che frequentava. Riconosciamo i suoi amici, i suoi modelli, il suo eroe, la sua amante; vediamo d’Alembert, Choiseul, Milton, Newton, Racine e il maggiore dei Corneille, Franklin, Helvetius, Marmontel, Clément XIV, Diderot, Leibnitz e Desmarais. La Marchesa di Châtelet, dipinta a olio, ha una fisionomia dolce e bella; è vestita di blu; porta una collana ornata da alcune pietre preziose; la mano destra tiene un compasso, la sinistra gioca con dei garofani: ai suoi fianchi dei libri e delle sfere; una libreria fa da sfondo a questo prezioso quadro. Voltaire lo aveva di fronte al suo letto; lo vedeva quando apriva le tende; era un ricordo di amicizia, riconoscenza e forse di amore.

Il Kain serviva come controparte del re di Prussia. In calce al ritratto dell’abate de Lisle leggiamo: Nulli flebilior quam tibi Virgili.

Il Riso, le Grazie, i Satiri e le Muse si sono riunite in questo asilo del genio più brillante che sia mai apparso sulla terra. È da qui che di volta in volta sublime, ingegnoso filosofo o burlone; ha cantato gli eroi, le belezze; ha annientato la superstizione o fatto a pezzi i suoi nemici; di volta in volta ha versato lacrime, ha sorriso, è scoppiato, ha difeso Calais e ha composto una canzone della Pulzella; genio bislacco, universale. Proteo che fugge dall’occhio che lo esamina, camaleonte ornato di tutti i colori, massa imponente o vapore invisibile, decorato con le ali di un angelo o con smorfie da Satana: così era questo incomparabile Voltaire che possedeva tutto lo spirito dei secoli passati e tutto lo spirito dei secoli a venire; che era inferiore ad alcuni uomini di genio nella carriera circoscritta che hanno intrapreso, ma che li ha superati tutti, per l’universalità dei suoi talenti, l’originalità della sua mente e la vastità delle sue conoscenze superficiali.

Si vedono ancora gli scaffali che contenerono la biblioteca di Voltaire; ma i suoi libri, pieni di appunti, furono trasportati in Russia, dove sono preziosamente conservati nelle casse da imballaggio, sepolti e persi, forse, per sempre. Così come i manoscritti del vescovo di Avranches sono stati sottratti per più di mezzo secolo dall’avidità dei lettori, ammassati nella biblioteca reale di Parigi. Così perirono, per mano dei papi e dei barbari, i tesori della sapienza e della filosofia che i Tolomei e gli imperatori avevano accumulato a Roma e ad Alessandria.

Ho vagato per i giardini senza traccia di ornamenti, nei pergolati, sotto i grandi alberi, nei lunghi viali che servivano come punti di osservazione, passeggiate o riparo per Voltaire. Ogni boschetto, un prato, la panchina da cui poteva scorgere uno scorcio del lago, la Salève e il Giura, mi ricordano con il loro carattere sublime, pittoresco o rurale, la varietà delle sue composizioni. Protesto senza esagerare che ricordavo migliaia di versi che non sapevo fossero raccolti nella mia memoria, e che avrei potuto fare in questo momento un riassunto delle opere di Voltaire, altrettanto completo, ma più piccante, di quello che avrei fatto nella mia biblioteca avendo le sue opere davanti agli occhi.

Venti contadini che ho trovato durante la mia lunga camminata mi hanno parlato del loro antico signore con rispetto togliendosi il cappello; tutti hanno elogiato la sua benevolenza e versato lacrime sulle sue ceneri. Non sono riuscito a lasciare Ferney senza entrare nel tempio eretto da Voltaire alla Divinità. Faceva professione di fede, ma il suo genio scaltro non ha risparmiato la religione cattolica proprio nel luogo che sembrava a lei dedicato. Vediamo sopra dall’altare maggiore una statua dorata di Gesù Cristo; indica la ferita sul suo lato ma manca San Tommaso. Voltaire, entrando nella sua cappella, si inginocchiava in quel punto, così il gruppo era completo; questo gioco lo faceva senza dubbio sorridere, tanto quanto la fiducia del prete, dei contadini e gli spettatori che si stupivano dalla sua credulità, senza indovinare il senso di questo enigma. Chiedo perdono al signor de Budé, attuale proprietario di Ferney, non ho potuto resistere al demone che mi ha fatto volare nella sua cappella: era ornata solo di due enormi poltrone, una sedia e un’acquasantiera di terracotta; mi sono impossessato dell’acquasantiera di Voltaire, che riunirò, se potrò acquisirli, alla lampada di Epitteto, alla lanterna di Diogene, al bastone di Biante, alla sfera di Archimede, al crocifisso di Bayle, alla pietra di J. J. Rousseau, alle raffigurazioni talismaniche di Nerone, di Pericle, delle mille e mille altre curiosità che potrebbero essere utili alla storia dello spirito umano e del genio degli uomini più grandi, meglio delle chiacchiere e dei discorsi delle orazioni funebri ai loro funerali.